逃離「老大哥」:中國藝術家如何躲避北京的監控攝像頭

10月下旬的一個繁忙的周一,北京市中心的幸福大街上出現了奇特的一幕。大約十多名穿著反光背心的行人排成一列,在人行道上緩慢前行。他們時而蹲下,時而彎腰轉身,時而傾斜身體擺出怪異姿勢。

這並非是某個電影劇組正在取景,更不是特工在進行訓練,而是由一名中國藝術家策劃的行為藝術項目,用於向公眾展示如何躲避這個城市上空幾乎無處不在的監控攝像頭。

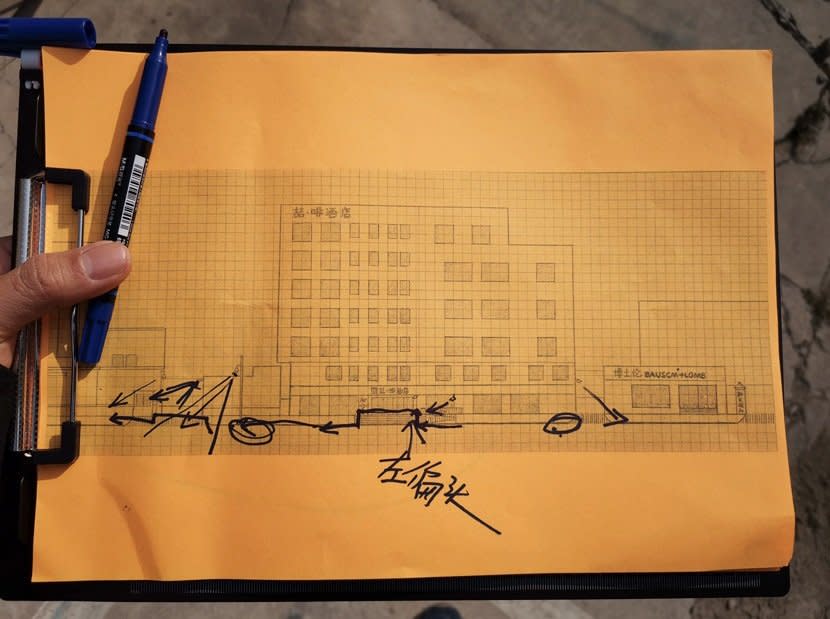

35歲的鄧玉峰為這個項目已凖備近半年。幾個月來,他多次往返於這條街道,用尺仔細測量道路長寬,記錄路邊攝像頭的品牌和參數,並繪製出這些攝像頭的分佈和範圍示意圖。上月,他從網上招募了第一批志願者,進行了一場實驗。

他想看看這些人能否成功地「消失」在這段長約1.1公里的道路上。

但作為世界上監控攝像頭最密集的地區之一,在北京躲避監控攝像頭,鄧玉峰發現困難重重。即便這些志願者最終耗費兩個多小時才走完1000多米,鄧玉峰表示最多只能做到不被攝像頭捕捉到面部數據,要想從監控視野中完全消失「幾乎不可能」。

「現場是超過我預料的,我本來以為攝像頭就幾個,躲一下就能躲過去,」志願者葛靜怡對BBC說,19歲的她是一名大學二年級學生。「但實際發現完全不是這樣,攝像頭真的是全方位覆蓋,怎麼都躲不掉。」

這正是這名藝術家想要通過該項目所向公眾傳達的信息——當先進的科技被用於維護社會治安時,也會讓個人隱私面臨嚴重威脅。

「消失在幸福大街」

六個月前,在北京東北郊一處藝術園區的工作室內,美術學院學雕塑出身的鄧玉峰決定開始他的計劃。

「我當時在網上隨便查北京有哪些街道,我一瞬間就看到了這一條『幸福大街』,於是就想到『消失在幸福大街』,有一種很莫名的諷刺感,就一下選擇了這條街,」鄧玉峰對BBC說道。

在中國,街頭的直接抗議比較罕見,但這名來自湖北省的藝術家多次用創意的形式表達對社會問題的關注,也曾引發爭議。2018年,他因從網絡黑市上購買了30多萬人的個人信息,並在武漢一家博物館公開展出而聲名鵲起。他稱希望該展覽能喚起公眾對於數據洩露的重視,但警方很快關閉了他的展覽。

鄧玉峰表示,他後來開始關注到家門前快速增加的攝像頭。相比於此前關注的被商業機構獲取而洩露的個人隱私,他認為攝像頭代表的是一種「政府的權力視角」,這種對於個人隱私的「入侵」來自於公權力。

「可能大多數人在大街上已經對攝像頭習以為常,但我還是會不自覺地去關注,比方說很多攝像頭看著我的時候,我總想躲開它一下,」鄧玉峰說。「這是一種下意識的反應,我的內心會產生一種對抗感,即使我沒有做壞事。」

於是,他開始拿著裝有長焦鏡頭的相機前往幸福大街,抓拍和記錄下這條道路上全部89台攝像頭的位置、角度與型號。他還購買了紅外線測距儀和卷尺對建築物和攝像頭的高度進行具體測量。

通過這些攝像頭的型號和高度,他計算了每個攝像頭的覆蓋範圍,將這條道路上不同地點的難度係數分為五個等級。

最低的第一級是盲區,即沒有攝像頭的區域,隨著難度依次上升,第三級意味著有前後的攝像頭「兩面夾擊」,而最高的第五級是無死角區,這表明該點前後左右都有攝像頭。

「最難的一個地方是一個停車場的門口,因為旁邊又是一家大公司,所以有五個攝像頭同時對著一個點,」鄧玉峰說。「那種會轉動的攝像頭也非常難對付,所以我有時要在一個地方待兩三個小時,並且在不同時段過去,來記錄這個攝像頭一般多長時間轉動一次。」

面對不同的情況,鄧玉峰自創了一套「躲避步法」,例如,當目標一邊有攝像頭時,就要採用「螃蟹橫向式」,面朝另一側橫著走;而遇到交叉路口高高矗立的探頭,就需要緊貼牆壁,像「貪吃蛇」一樣從它的下緣繞行過去。

在攝像頭非常密集的區域,還需要借助一些外力。比如樹葉、廣告牌,甚至是臨時停靠的警車。

儘管凖備充足,但當10月26日他與志願者們開始真正實驗時,還是遇到了意想不到的困難。

「當時走到一半突然發現路上多加了幾個攝像頭,我們懵了一下,我也就差不多幾個星期沒去而已,」鄧玉峰說。「不過我們還是隨機應變,換了路線躲了過去。」

天網

幸福大街只是監控攝像頭在中國快速增長的縮影。2018年,中國有約2億個監控攝像頭,而這個數字在2021年預計將達到5.6億,即約每2.4個公民對應一個攝像頭。僅中國的攝像頭就將佔到全世界的一半。

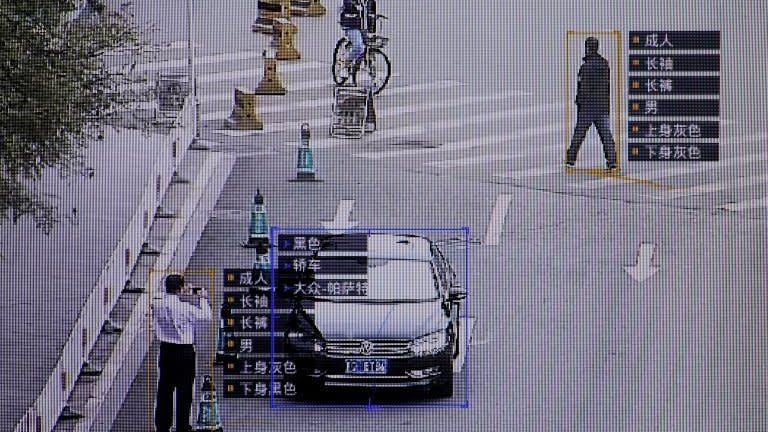

它們中的大部分屬於中國當局推行的「天網」工程的一部分。《紐約時報》(The New York Times)去年的一份報道說,警方可以通過攝像頭拍下所有人的圖像,並在系統中通過人臉識別將人臉與多項資料匹配起來,包括車牌、電話號碼和社交媒體信息。批評人士認為政府充分使用這個監控網絡監視異議人士與制止抗議活動。

但政府表示,這是為了維護社會治安與穩定。事實上,中國的暴力犯罪率的確很低,根據聯合國毒品和犯罪問題辦公室(UNODC)的數據,2018年中國每10萬人中的故意殺人罪受害者比率比美國低10倍。

葛靜怡表示,她的一名同學因此對該活動不以為然,認為當局為了保護公眾安全,公眾自然需要拿出一部分自由權利去讓渡。

她補充說,具有諷刺意味的是,為避免監控而採取的精心舉措卻引起了街頭民眾的注意,很多路人投來怪異的目光。一位老人用嘲弄的聲音問:「幹什麼呢,這些不長眼的!」

鄧玉峰說,由於很多人都持這樣的想法,不僅當局在快速增加監控攝像頭數量,私人設置的攝像頭也快速增加。除了酒店、醫院、學校等大眾場所,幾乎所有的沿街商鋪也都加裝了監控。

「我不是不相信攝像頭,而是不相信攝像頭背後的人性,」鄧玉峰說。「它會不會發生數據洩露,這些數據會不會被濫用,或者拿去用作他用?」

「數據洩露這種東西只有造成後果了,很多人才會意識到是很恐怖的,」32歲的卡卡從事廣告行業,她對BBC說,此前由於自己的電話和身份信息洩露,導致她至少接過六、七通敲詐電話。

如今,她同樣擔心自己被攝像頭收集的肖像及生物識別信息也會發生洩露,因此帶上了五歲半的女兒專程參加此次在幸福大街上的實驗。

她清楚地記得實驗結束時,女兒開心地對她說:「媽媽,我們最終還是戰勝了攝像頭!」她表示,很為女兒當時的獨立思考感到欣慰。

「無隱私」未來?

鄧玉峰的實驗顯示,要逃離幸福大街上的「老大哥」需要兩個多小時。但對於中國龐大的城市人口來說,想逃離攝像頭意味著寸步難行。因為這些電子眼睛已融入到人們的生活當中,成為城市運轉的一部分。

在中國很多城市的交通路口,攝像頭對闖紅燈或超速的司機進行抓拍,他們的照片有時被公開示眾,以作為一種懲罰。警方還通過人臉識別,在香港歌星張學友在中國大陸進行的多場演唱會上抓捕了60多名逃犯。

2018年,中部河南省的平頂山市在河流附近安裝了多個人臉識別裝置,當有人下水游泳時,該系統將在數據庫裏與未成年人信息進行匹配,自動向老師和家長髮送提醒。

鄧玉峰稱,這些監控在社會安全角度「當然是有利處的」,但他認為,「這個社會的界限不是單一的,你不能把所有其他的東西都抹滅掉,只留下我們所認為對的那個東西。」

在今年新冠疫情爆發後,中國進一步推進了「健康碼」等數字追蹤手段對公民的行蹤進行記錄。一份官方智庫調查顯示,大多數中國公眾滿意這種做法。然而,也有很多公眾對數據安全表示擔憂。一項對中國14個省的健康碼進行的評估顯示,僅有3個地區的健康碼在使用前設置了隱私保護條款。

「當人長期處在高度的監控下,每天生活中所有的東西可能都被監聽、行蹤都要上報,人的內心會被扭曲,這就不是人了,而是機器人,」鄧玉峰說。

鄧玉峰表示,由於歐美國家也正在迅速提高監控攝像頭數量,他計劃疫情後,在倫敦和華盛頓複製這場實驗。據英國科技網站「Comparitech」統計,在全球城市每1000人對應的攝像頭數量中,倫敦已位列第三,高於北京。

他還在同時策劃下一場活動,將自己所有的隱私信息都公之於眾,像廣告一樣分發給路人。他認為,隨著科技的發展,這樣的「無隱私」社會遲早會來臨。

「我今天的這種對抗是一種悲傷的對抗,我知道其實是無用的,但與此同時你又必須要起來反抗,你需要吶喊。我們需要有一些異見者去提出這些問題,」他說道。

「你不能讓所有人都慢慢變得習慣於這種生活。」

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞