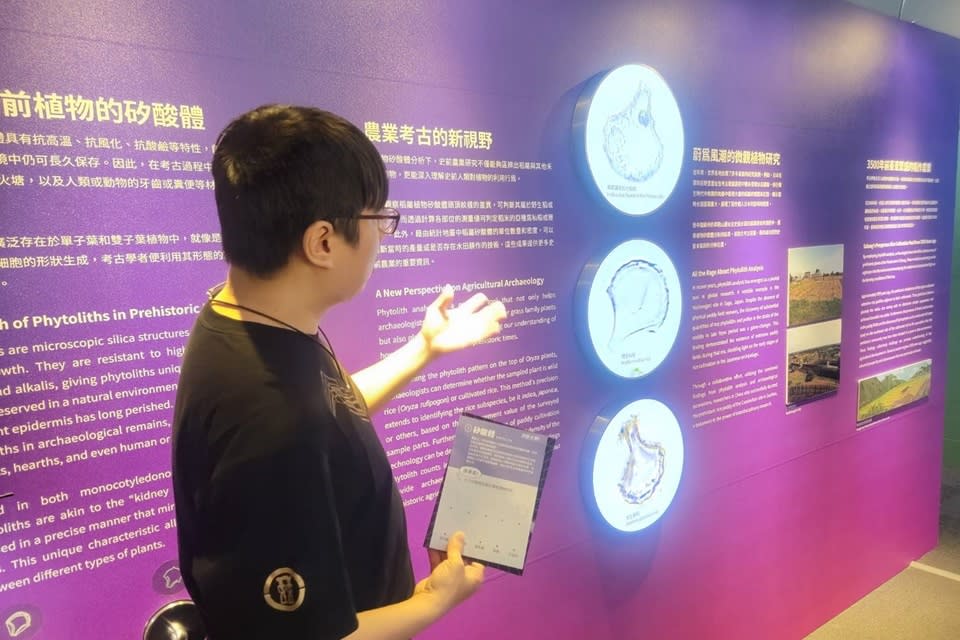

顯微鏡下的臺灣史前史 史前館「微觀.史觀」特展

國立臺灣史前文化博物館康樂本館重新開館屆滿1年之際,由常設展廳議題延伸出「微觀.史觀」考古特展,以矽酸體、玉、玻璃及礦物等4個考古主題,引領觀眾從顯微鏡下的視野,一窺千年前臺灣與世界的連結。

植物矽酸體是近年新興的考古學研究,考古學者透過實驗技術與顯微鏡,從土壤、陶器、石器等遺留中提取極微小的矽酸體,進一步研究發現原來3500年前臺灣東部也有稻米,而且是與西部不同的秈稻,史前館研究助理康芸甯說,「臺灣其他地區比較少看到這樣的種類,推論可能與東南亞的傳播有關連性。」

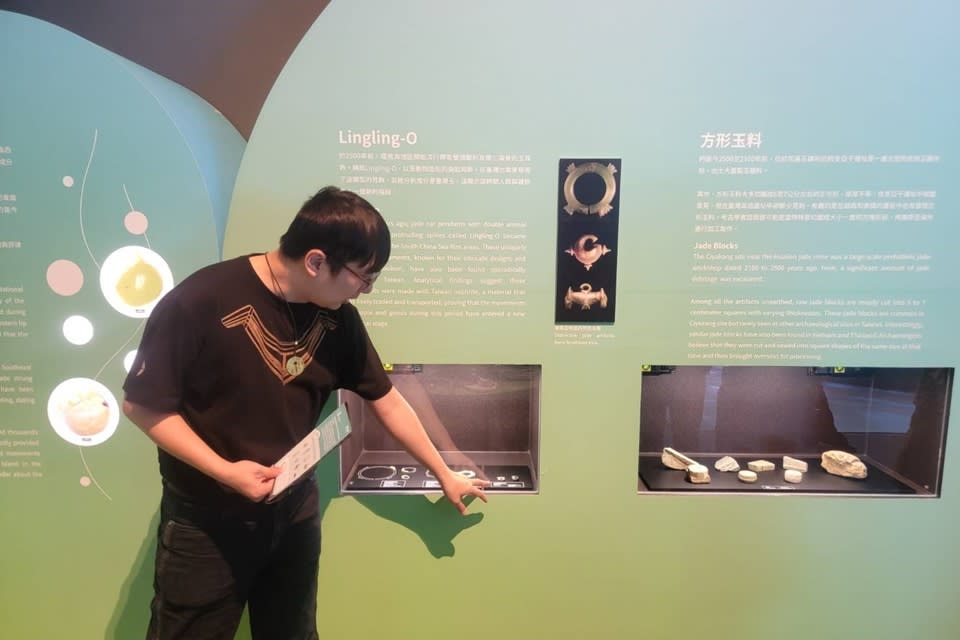

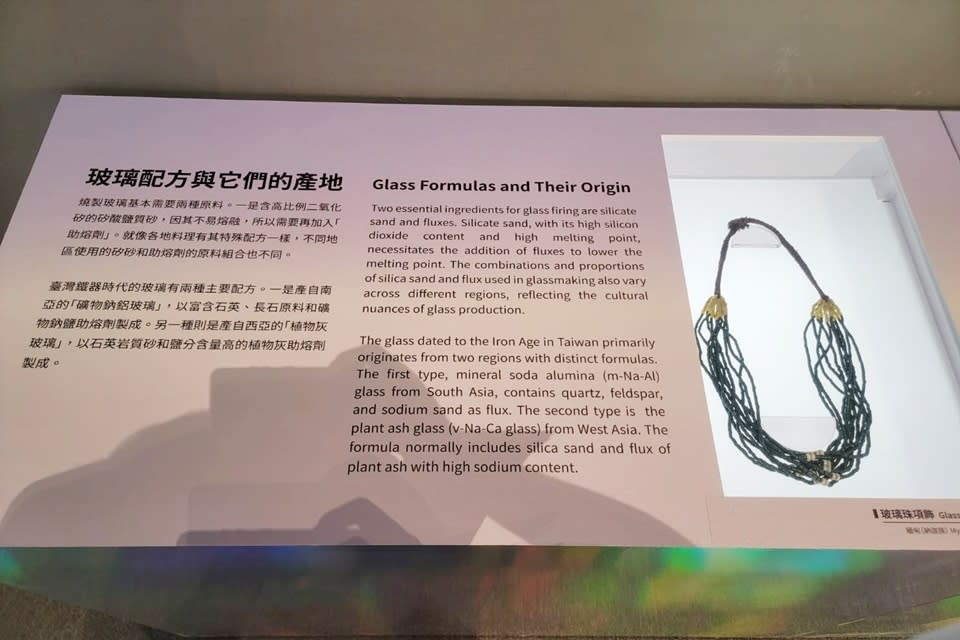

「微觀.史觀」特展,以矽酸體、玉、玻璃及礦物等4個考古主題,透過掌握物質遺留的成分進行產地溯源,探索史前人群交流與互動的路徑及貿易交換等社會關係,從微觀世界看到宏觀的史前時代發展脈動,如實驗證實4千年前臺灣玉器已外銷東南亞;2千年前鐵器時期,臺灣的玻璃珠可能也源自東南亞。

史前館助理研究員葉長庚說,「特展呈現的是考古學怎麼從微觀的世界、科學的分析,了解過去在一般考古發掘裡面看不到的資料,以及這樣的研究,為臺灣的史前史帶來甚麼樣新的史觀。」

史前館代理館長蔡志忍表示,史前館「臺灣史前史廳」介紹臺灣從3萬年來生活在這片土地上豐厚的人群故事,而「微觀.史觀」考古特展,則是帶領觀眾跟著考古學者從顯微鏡下的微小線索,窺見千年前臺灣與世界的連結。

此外,史前館響應518博物館日暨歡慶519史前館重新開館周年,5月18、19日將提供免費入館優惠,邀請民眾前往見證臺灣與世界交會的秘密。

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞