再生能源的後浪:海洋能有幾種? 四面環海的台灣具備多少潛力?

不是只有陽光和風力能夠發電,看似平靜的海洋也滿載著能量。學者認為,台灣是海洋國家,四面環海「如擁金山」。近年頗受國際重視、列為我國前瞻能源之一的海洋能是什麼?如何透過海洋發電?台灣適合哪一種海洋能?《環境資訊中心》盤點各種海洋能發電種類與原理,帶你一次看。

前瞻能源的「海洋能」只是統稱,可分幾種類型

海洋能是各式海洋發電的統稱,國際較常見的海洋能發電形式可分為波浪能、海流能、潮汐能,另有溫差能、鹽差能等形式尚在研發中。國內目前還沒有海洋能併網發電的案例。

1. 波浪能

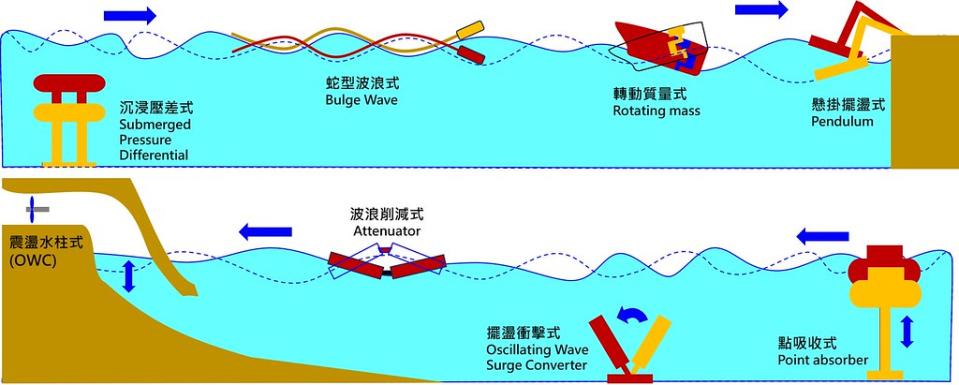

波浪能,顧名思義是利用波浪上下運動帶動發電機,機組設計可以非常多元,可依設置點細分為「岸基型」或「離岸型」,雖然外海的波浪能量較高,但岸基型成本較低、易維護。

國立台灣海洋大學河海工程學系教授翁文凱,在上月18日的「第二屆海洋能產業發展論壇」指出,台灣四周環海像是「坐擁了金山」,建議優先發展技術成熟的波浪能,開發要「由淺至深、由近而遠」。

2. 海流能

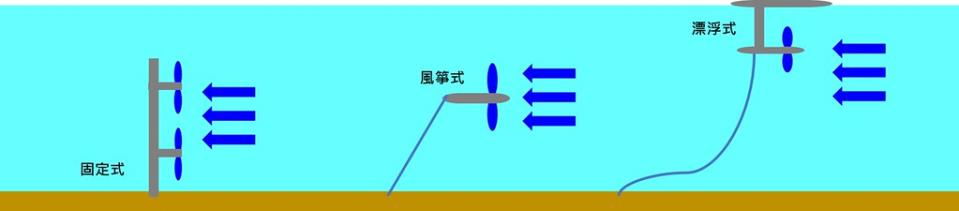

如同風機利用固定風向發電,海流能利用固定流向的洋流,推動水輪發電。

國內部分研究機構看中海流能潛力,如國海院的20kW洋流發電已有初步成果,目標要展開MW等級研究;中研院也研發100kW洋流渦輪發電機,預計今(2024)年就要在台東外海下水測試。

目前國際趨勢以發展波浪能與海流能為主。國際能源總署海洋能源系統(IEA-OES)估計,全球2050年海洋能開發達300GW,其中波浪能占180GW、海流能占 120GW。目前在瑞典、英國或日本都有研發出海流能發電機組,丹麥、德國或美國等國也有成熟的波浪能技術。

3. 潮汐能

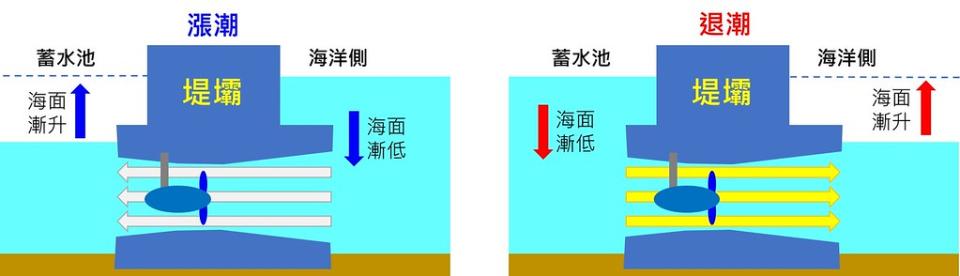

與傳統水壩利用水位高低發電的原理類似,潮汐能於海岸邊建造提壩蓄水,透過漲潮與退潮的水位高低差發電。

4. 溫差能

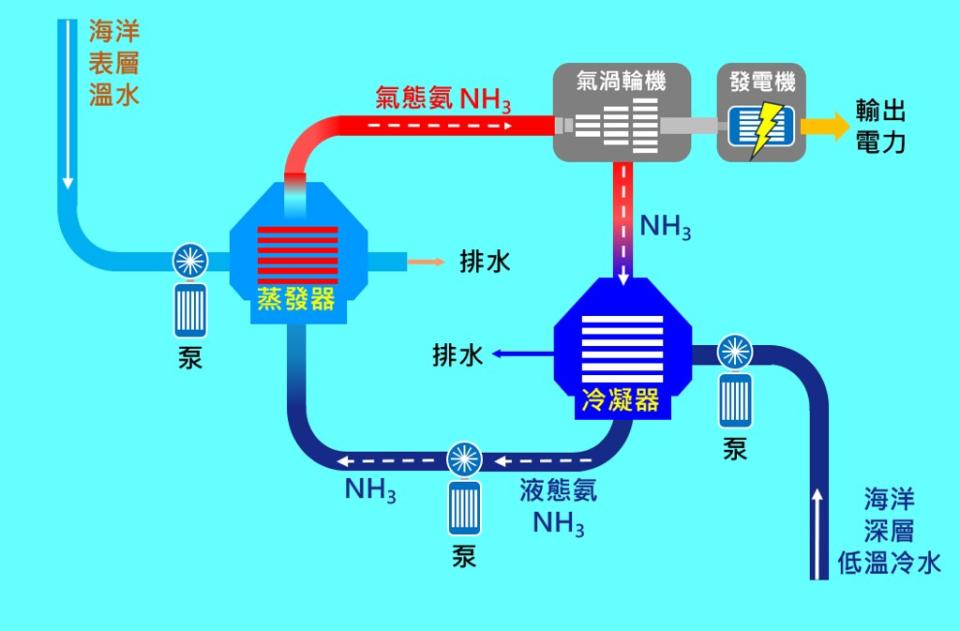

海洋表層與深層海水的溫度不同,可用以熱交換方式發電,原理較複雜。首先抽取表層較高溫的海水,用來加熱低沸點的「工作流體」(如氨NH3),使其蒸發汽化後推動渦輪發電機,再透過海洋深層的低溫海水,冷卻工作流體,形成循環。

5. 鹽差能

海水與淡水鹽份濃度不同,將兩者之間的化學電位差能透過滲透壓等方式,轉換成位能發電。

台灣哪些地方具備海洋能潛力?

我國2050淨零戰略中,國發會將海洋能列入關鍵的「前瞻能源」發展項目。經濟部進一步訂出海洋能政策目標,要在2030年完成設置0.1MW~1MW示範發電機組,2035年設置1~10MW商業運轉發電機組,於2050年達成目標裝置容量1.3~7.5GW。

工研院綠能所曾在2015年盤點台灣海洋能潛在場址,估計全台可開發近10GW容量。其中,波浪能潛在開發場域為東北角外海、富貴角、澎湖、雲彰隆起,潛力達2.4GW。海流能潛力場域在富貴角、澎湖水道、東部黑潮,潛力達4GW。溫差能潛力場域位於花蓮及台東外海,開發潛力2.8GW。潮汐能則分布在金門及馬祖外島,但因面積不足,可開發潛能僅有0.2GW。

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞